バイマンスリーワーズBimonthly Words

衆智を集め 自ら決す

企業の倒産はあいかわらず高水準にありますが、ここへきて減少の方向に向かっているようです。

増え続けていた倒産件数は、昨年1万9,458件とバブル崩壊後最悪の結果になりましたが、ことしに入って上半期で8,984件、前年同期比9.0%減と減少傾向が顕著に表れています。

ことしの初め、小文では「昨年以上に倒産・廃業する企業が増え、新陳代謝が進む年になるでしょう」との見方をしておりましたが、データをみる限りピークは越えたのか、その読みは甘かったようです。

かといって気は緩めないでいただきたい。データに表れない廃業や合併による消滅企業は増えているのが実態でしょうし、何よりも年間2万件近い倒産というのは、バブル期の概ね2倍の水準です。

倒れる家は本震で弱まり、余震でつぶれるという話を聞いたことがあります。全国の倒産件数が減っているので自分の会社も潰れない、という理屈はありません。“備えあれば憂いなし”本震は過ぎ去ったかもしれませんが、まだまだ起こるであろう余震に備えて足場はしっかり固めておいてください。

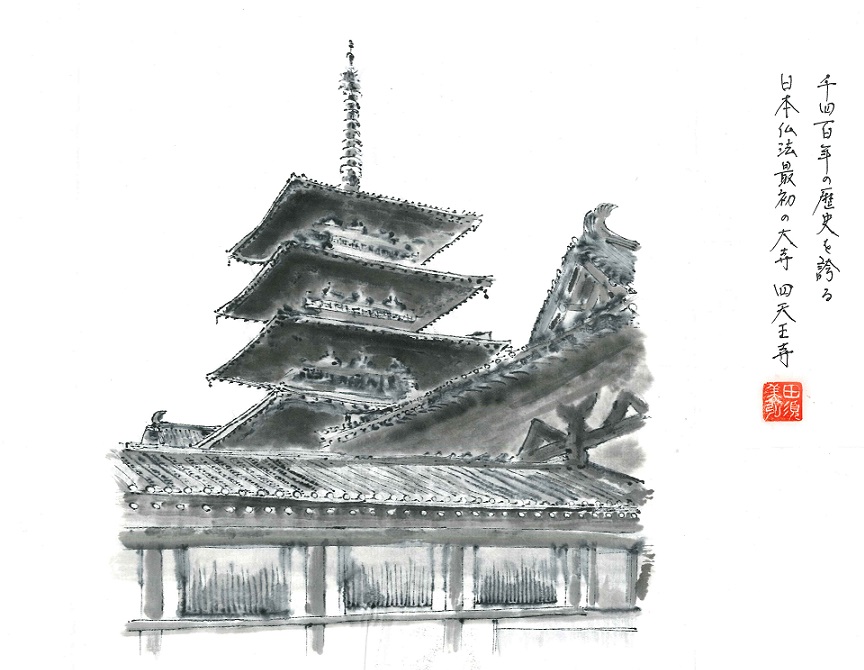

さて、帝国データバンクの調査によると江戸時代以前の創業で今も存続している企業は、日本全体でなんと2,100社もあるとのことです。うち、日本最古は大阪にある建設会社の「金剛組」で、聖徳太子建立とされる四天王寺お抱えの宮大工に始まり、1425年を経ています。一説では世界最古ともいわれています。

長く続くことが必ずしもいいとは言えませんが、この間に現代人では想像を絶するような、それはバブル崩壊後の経済どころではない苦難の日々があったことでしょう。

なぜこれらの会社は倒産しなかったのでしょうか。

“同族のための経営”は続かない

興味深いことは、これら超長寿企業のほとんどが中堅・中小企業であり、同族経営なのです。

近代の日本において“同族会社”という響きはあまりよくありませんが、同族経営が超長寿企業に共通することを考えると、それは不老長寿の妙薬なのかもしれません。

つい先日のことです。小生の自宅近くに「おいしいよ」と評判だった大手フランチャイズ系の外食レストランがあったことを思い出し、行ってみるとびっくり、なんと跡形もないのです。たしか2~3年前にオープンしたばかりなのにどうなっているのか、がっかりでした。気を取り直し、昔から同じ場所でやっている個人営業のお店へ行って食事を済ませました。

大手、とくに株式公開企業になると利益優先主義にならざるを得ません。外食産業の大手などは最たるもので、いとも簡単にスクラップ&ビルドを繰り返します。そのお店に期待していた一部の消費者は完全に無視されています。

大手の経営者の通知簿は株価にあります。ですから顧客満足や従業員満足をどれほど唱えても、最後には利益を優先する資本家の意向に沿ってやるしかないのです。

一方の同族経営では通常、資本家と経営者が一体なので遠慮がいらず、正反対のこともできます。利益が出ていなくても気心の知れた家族の給料を下げることで、大幅に固定費を減らすこともできます。仮にお客様が一人しかいなくても、その人のために事業を存続させることも可能なのです。

真なる意味での“顧客第一主義”は利益重視、株主重視の経営では実現できません。ところが同族経営ならば、いくらでもやり方はあります。このあたりが同族経営の強みです。

だのに同族経営の評判が良くないのは何故でしょうか。

一つの理由が、同族経営というのは“同族重視経営”に陥りやすいことがあります。

経営者としての資質に乏しい子供を後継者に据えたり、一族の待遇を厚くしがちになります。従業員の目からみると、社長が身内にどれほど厳しく接しても、ほんの一つの甘い処遇、たとえば採用基準、人事評価、休暇のとり方など、少しでも偏りがあると、「なんだ、身内だからああなるのか・・・」と、不公平に映るのです。

同族経営の場合、放っておけば同族重視に向かって引力が働きます。どれほど素晴らしい企業理念を掲げても、周りからは「結局は同族の人々が繁栄するためにあるのか」と誤解されてしまうのです。

つまり“同族による経営”なら問題はないのですが、“同族のための経営”となってしまうわけで、こんな組織で社員がやる気を起こすはずはありません。

日本の経営者は管理者になっている

同族経営が敬遠されるもう一つの理由は、親族間の対立です。

それは意見の対立、地位や財産などの利害の対立など、こじれだすと他人との関係よりも複雑で、ドロドロとしたものになっていきます。それは兄弟、親子、時には夫婦の対立とさまざまです。

兄弟が一緒の会社にいると、人生経験が近いことや地位や利害の問題で対立しやすくなります。

室町時代後期に京都で創業した和菓子の老舗「虎屋」には、兄弟の中で後継者を一人決めると、他の兄弟は虎屋に入社させないことが守り続けられています。これは兄弟の争いを避ける智恵です。商売に不向きだと悟った長男が実弟にバトンを渡し、一切身を引いたこともあったそうです。

親子間で意見が対立することもまれではありませんし、夫婦で経営に関わっている場合も、当然のように意見のズレは起こり、時には言い争いに発展します。

経営者の判断をより精度の高いものにするためには議論も必要でしょう。議論を重ねることでより深い考察ができるし、周りの人の納得性も高まっていくのです。

ところが親族間で議論をして意見が対立すると、それは「言い争い」になってしまいます。

「議論」と「言い争い」は違います。理性を失わずにやるのが議論で、感情でやるのが言い争いです。

親族間の意見の対立は、感情むき出しの言い争いになりやすく、周りの従業員も感情レベルで嫌な思いをします。親族同士の言い争いは、社員からみると究極の公私混同に映るのです。

さて、ここまで考えると重要なことが分かってきます。

組織において、それが同族であれ非同族であれ、言い争いになっているのはどんな状態なのでしょう。

多くのリーダーは、社員が自由に意見を述べることのできる、風通しの良い組織をつくりたい、と考えています。すばらしいことです。

ところが、それはやっぱり人間の集まり。度を過ぎると、わがままになり、意見の食い違いとなって収集がつかなくなります。それぞれ違った考えを持つ者が二人、三人といるわけです。下の者からすれば誰についていったらいいのかわかりません。

即ち、言い争いになっているのは組織のトップがリーダーシップを失っている症状そのものなのです。

今の日本企業のリーダーに対し、日本電産の永守重信社長は、

「日本企業のトップの多くは“経営者”ではなく“管理者”だ。即断即決で判断してこそ経営者なのに、事あるごとに会議を開き、周囲の顔色を伺いながら合議制でのろのろと経営の舵を切る。これを管理者と呼ばずして、何と言うか!」と喝破しています。

ボロクソに言われていますがいかがですか、正面きっての反論はできないでしょう。

良質なワンマン経営の時代

敗戦国日本の経済復興を底辺で支えてきたのは中小企業であり、その多くが創業経営者でした。彼らは今日のメシを喰うために廃墟の中から商売を始めたのでハングリーでした。また誰に頼ることもできないために、なるべくしてワンマン経営だったのです。

そして、近年になり企業のトップに就く人は圧倒的に二代目、三代目の時代となりました。疲弊しきった日本経済が立ち直るか、否か、は彼らの肩にかかっています。

ところが、彼らの気迫はまだまだ不足しているのではないでしょうか。

私は、若い企業リーダーにはすばらしい資質や能力はあるのに「見えない呪縛」の中で、もがいているように思えてなりません。

「見えない呪縛」とは、会社の伝統や商慣習、相変わらず実権を握っている先代社長の一言、そして親族や社員からの苦言といったことです。超長寿企業の歴代トップも、伝統を守らねばならない重荷、親族間の軋轢など、トップの足を引っ張る呪縛をいやほど感じたことでしょう。しかし、これらの力に屈することはありませんでした。

さあ、「見えない呪縛」はどうすれば退治できるのでしょうか?

じつは「見えない呪縛」とはいろんな人の智恵であり、的確な判断をするための材料なのです。つまり“衆智”だと考えればいいのです。衆智の中から自分の経営判断を探すというものではないし、ましてや呪縛を退治する、なんて考える必要ないのです。

ですから「見えない呪縛」から逃避したり、退治するのではなく、それをバクッと食べてしまえばいいのです。そして、それを己の栄養とした上で、自らの判断を下せばいいのです。

バクッと食べて、バシッと下す!

これこそが、ハングリー精神であり、今の時代に必要な良質なワンマン経営なのです。

ハングリー精神とは、腹が減っているということではなく“何でも吸収する姿勢”であり、ワンマン経営とは“衆智を集め、自らの責任で決する”ことなのです。

読者企業のほとんどは同族企業でしょう。同族運営の良さを維持するためにも、親族間、幹部間の意見に振り回され、巻き込まれるようなことがあってはいけません。もめごとから逃げるのではなく、生きる智慧としてよく見聞きして吸収し、それをプラスに転じて、最後には自らの責任で決断していきましょう。そのためにも、気高く、志の高い良質なワンマン経営を目指すことです。